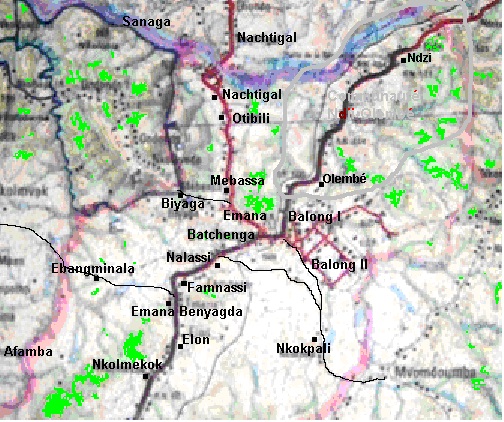

La commune de Batchenga est de type rurale. Elle partage le même territoire que le District de Batchenga. Cette Commune a été crée par décret N° 95/082 du 24/04/95 et est située dans le Département de la Lékié, Region du Centre. La commune de Batchenga couvre une superficie de 216 km² et compte 16 villages. Elle est limitée :

- à l’Ouest par l’Arrondissement de Ntui ;

- au Nord par l’Arrondissement de Mbandjock ;

- au Sud par l’Arrondissement d’Obala ;

Les populations de Batchenga s’adonnent à de nombreuses activités économiques. Celles-ci englobent l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche, la coupe artisanale du bois et la collecte des Produits Forestiers non ligneux (PFNL), l’exploitation artisanale du sable et l’agro-industrie.

Agriculture

L’agriculture est la principale activité économique de la localité. Elle occupe près de 90% de la population active de Batchenga (hommes, femmes et jeunes). Il s’agit ici d’une agriculture de subsistance caractérisée par des façons culturales archaïques avec un matériel rudimentaire (houes pioches, daba). Elle a une double fonction : l’autoconsommation et la commercialisation et est basée essentiellement sur les cultures vivrières, les cultures de rente, les fruitiers et le maraîchage.

Le maraîchage est surtout pratiqué par les jeunes et les femmes. Il se pratique dans les bas fonds marécageux sur de petites superficies. Les cultures pratiquées ici comprennent la tomate, le poivron, le piment, la pastèque, les plantes aromatiques et le gombo.

Les cultures vivrières sont conduites de façon itinérante avec utilisation du feu pour le nettoyage des parcelles. Les plantes les plus cultivées ici comprennent les céréales (maïs), les tubercules (igname, macabo), les racines (patate douce, manioc), l’ananas (cultivé de façon industrielle par la société Xapoo et de façon artisanale par les populations), les arachides, la banane plantain et la banane douce.

La culture de rente la plus pratiquée est le cacao introduit en 1900 par les allemands. On note en outre qu’à l’époque coloniale cette zone été un important pole de production industrielle de tabac. Parmi est vestiges de cette industrie du tabac on note les nombreux Teck dont les branches servaient pour le séchage des feuilles de tabac récoltées dans les plantations. Les arbres fruitiers sont de moins en moins productifs dans la Commune. Ceci est dû au manque d’encadrement des paysans sur les techniques phytosanitaires. Les principaux fruitiers rencontrés comprennent l’avocatier, le safoutier, le manguier et l’oranger. D’une manière générale, ces fruitiers ne présentent en eux-mêmes aucun intérêt de la part des populations, car celles-ci attendent passivement la saison de production pour en récolter le produit. On note toutefois leur grande dissémination dans toutes les plantations.

Le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents comprennent les maladies et attaques des cultures par des déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de conservation des denrées alimentaires. Ceci a pour conséquence une diminution des revenus à terme.

Elevage

L’élevage est très peu développé dans la Commune. Il s’agit d’un élevage extensif caractérisé par des cheptels réduits avec la divagation des bêtes. Les principales espèces élevées comprennent : la volaille (poules), les ovins, les caprins et les porcins. Cet élevage est orienté à la fois vers la consommation (volaille) et la commercialisation (caprins). Ce secteur soufre de la forte mortalité de la volaille en saison sèche et surtout à la recrudescence de la coccidiose pour les volailles et de la peste porcine pour les porcins. Toutefois, la difficulté majeure ici reste la non maîtrise des techniques améliorées d’élevage des animaux domestiques par les populations locales.

Chasse

Les formations végétales (forêt et savane) rencontrées dans la Commune abritent une faune cynégétique très diversifiée, mais peu abondante. Cette faune continue à jouer un rôle très important dans l’approvisionnement des populations locales en protéines animales et contribue de façon efficace au revenu de certains ménages. Ici, la chasse constitue à la fois un moyen de capture ou d’abattage des animaux et un moyen de protection des cultures. Cette activité est exclusivement pratiquée par les hommes et les jeunes garçons. Les principales caractéristiques de cette chasse restent sa permanence, sa non sélectivité et le gaspillage des ressources occasionné surtout par le piégeage.

Les principales techniques cynégétiques utilisées comprennent le piégeage, les assommoirs, les machettes, les couteaux, arcs, les appâts empoisonnés et les fusils de chasse. La saison des pluies reste la période de chasse par excellence. Pendant cette période, les chasseurs séjournent le plus souvent en forêt logeant dans des campements où ils ne ressortent que pour les besoins de la commercialisation du gibier.

Les produits de la chasse sont prioritairement destinés à la commercialisation (photo 9). Ces produits sont vendus sur place ou dans les agglomérations avoisinantes (Obala et Yaoundé, etc.) à l’état frais (entier ou par quartier) ou boucanée (entier ou par quartier).

Pêche

Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des ménages en protéines animales. La pêche constitue la première activité lucrative pour les halogènes maliens installés à Ndji et à Natchigal. Il s’agit d’une pêche artisanale pratiquée surtout dans les fleuves Sanaga et Afamba. Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, la pirogue traditionnelle, la ligne et les produits chimiques (néfaste pour l’environnement et la santé humaine). Cette activité connaît des interruptions au mois de septembre et d’octobre puis connaît des périodes d’intense activités au courant des mois de juin à août puis de novembre à janvier. Les espèces de poissons les plus pêchées sont entre autres le Tilapia du Nil, le poisson serpent (Chana chana), le poisson à queue rouge et le capitaine d’eau douce donc le kilo ou le paquet varie entre 1500 et 2500 F cfa.

Coupe artisanale du bois

L’exploitation forestière à Batchenga se résume à une coupe artisanale du bois. Le bois coupé sert à des usages divers : le bois d’énergie, le bois d’oeuvre et le bois de construction. L’on note une forte régénération naturelle du Teck (Tectona grandis) dans la localité donc la coupe sert de bois d’oeuvre et bois de chauffe. Ici, l’arbre appartient au propriétaire de la parcelle qui dispose du droit d’usufruit. Les arbres sont généralement vendus sur pied aux exploitants informels. La fourchette des prix est fonction de l’espèce et varie entre 5 000 (Ayous, Fraké) et 15 000 Fcfa (Moabi).

Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

Les formations végétales de Batchenga abritent de nombreux produits forestiers non ligneux. Les plus importants comprennent entre autres : le djangsang (Ricinodendron heudolettii), la mangue sauvage (Irvingia gabonensis), les noisettes (Kola edulis), le bois de feu, les écorces et les racines de certaines espèces ligneuses. Ces produits sont utilisés par les populations locales dans la pharmacopée traditionnelle et l’alimentation. Parmi ces PFNL, seul le djangsang est une source importante de revenus pour les ménages. Les autres PFNL sont exploités par les ménages à des fins d’autoconsommation. La cueillette de ces produits reste essentiellement une activité féminine.

Agro-industrie

Le secteur agro-industriel reste sous développé dans la Commune de Batchenga et se limite à la transformation du manioc et du maïs en farine avec des moulins ou des machines à main. Cette farine est destinée à la consommation ou à la commercialisation locale.

Exploitation artisanale du sable de rivière

L’exploitation du sable, activité par excellence des jeunes garçons est une activité très lucrative dans la localité. Elle est effectuée aux abords de la Sanaga avec un matériel rudimentaire (pirogues, pelles manuelles et seau) au profit d’un exploitant français qui le transporte avec des camions Benne à Yaoundé où il est revendu. Les retombées au niveau local sont très négligeables et entraînent le mécontentement des populations autochtones.

Petit commerce

Le petit commerce est alimenté par plusieurs petites boutiques dont les plus importantes sont surtout tenues par les halogènes. Ces derniers vendent surtout les produits manufacturés et les produits de premières nécessités. L’on compte plusieurs débits de boisson dans la Commune, des auberges dont une seule fonctionne de manière formelle (la Négrita), une gare ferroviaire et une gare routière.

La Commune de Batchenga est arrosée par la Sanaga et l’Afamba, fleuves très poissonneux et à débit permanent. A côté de ces fleuves, l’on note la présence de petites rivières à régime permanent ou saisonnier à l’instar de Famna, Avo’o et Nala.